Wer hat Angst vor der großen Stadt?

Ein Service der AK-Wien. Hier geht es zum Original ->

Wien und die Region wachsen stark, während weite Teile des ländlichen Österreichs schrumpfen. Dennoch ist das Bild Wiens in den Bundesländern angekratzt. Kann es wirklich sein, dass es am Land so gut ist und in der Stadt so schrecklich? Man muss nicht weit ins Land hineinfahren, um zu erkennen, wie es in der Stadt eigentlich so ist. Eine sehr persönliche, nicht repräsentative Feldstudie in verschiedenen Bundesländern hat interessante Wienbilder zum Vorschein gebracht.

Mythos I: Wien ist gefährlich

„In den Abend- oder Nachtstunden in der Stadt unterwegs zu sein oder gar mit der U-Bahn zu fahren, geht, wenn überhaupt, nur mit Pfefferspray. Besser man bleibt am Land, da kann nichts passieren.“

Für Stadt und Land gilt: Schwere Verbrechen gegen Leib und Leben haben eine extrem hohe Aufklärungsquote, weil die TäterInnen oft aus dem familiären Umfeld stammen. Wien ist eine der sichersten Großstädte der Welt (Mercer: Platz fünf von 221 Städten). Die Kriminalstatistik 2017 weist für Wien einen Rückgang der Kriminalität von 7,4 Prozent aus. Das ist der niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Die Aufklärungsquote stieg auf 42,4 Prozent und damit auf den historischen Höchststand.

Mythos II: Autofahren in Wien ist tödlich

„Das Autofahren in der Stadt ist die Hölle. Am Land kann jeder parken und fahren, wie er will.“

Der Stadtverkehr ist zwar stressiger, wenn man gewohnt ist, allein auf der Landstraße zu fahren. In die Hölle geht es aber erst nach dem Tod, und um den hinauszuzögern, empfiehlt sich die große Stadt. Im Jahr 2016 gab es in Wien 19 Verkehrstote, in der Steiermark 72, in Oberösterreich 90 und in Niederösterreich 112.

Mythos III: Kinder in Wien sind bedauernswert

„Wiener Kinder sind bedauernswert, weil sie keine Natur, kein Grün, keinen Sport bekommen. Man muss Stunden fahren, um irgendwo spielen zu können. Am Land wachsen die Kinder im Grünen auf.“

Ignoriert wird bei dieser Aussage, dass die Hälfte der Stadt Grünfläche ist: Dazu gehören etwa die Donauinsel, der Prater, Schönbrunn, der Stadtpark, die unzähligen Schrebergärten sowie der Wienerwald. Inzwischen ist die Biodiversität in der Stadt größer als im ländlichen Raum. Das hat vor allem mit der Intensivlandwirtschaft auf dem Land zu tun.

Mythos IV: Landflüchtlinge

„Jene, die vom Land in die Stadt gezogen sind, etwa um zu studieren, sind am Land ja eh nicht wirklich überlebensfähig.“

Ja, das stimmt. Das Land bietet für gut ausgebildete Menschen kaum Möglichkeiten. Deswegen gehen viele junge Leute auch in die Stadt. Und diejenigen, die am Land bleiben, warnen einander vor dem Moloch, der die eigenen Kinder am Praterstern oder in der U6 verschlingt.

Mythos V: Wien ist hoch verschuldet

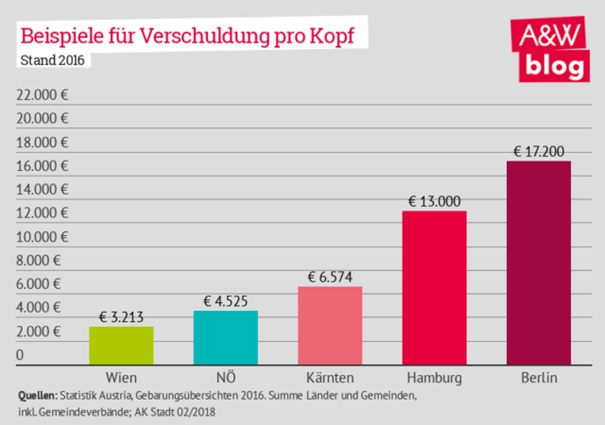

Ah ja, da ist noch was, was weniger von Menschen aus den Bundesländern kommt, sondern gerne auch seitens Regierungsmitgliedern kampagnenartig wiederholt wird: die Verschuldung Wiens. So wurde in einer Stellungnahme gesagt, dass es völlig unverständlich sei, warum die Neuverschuldung trotzdem jedes Jahr steige. Nun vielleicht liegt es wirklich am „Verstehen“ und nicht an einer bösartigen Kampagne – da könnte vielleicht eine Erklärung helfen:

Je EinwohnerIn liegt Wien in der Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Durchschnitt der Bundesländer, weit hinter Niederösterreich oder Kärnten und meilenweit unter der Verschuldung anderer Großstädte. Zudem spricht aus ökonomischer Sicht alles dafür, die bei starkem Wachstum notwendige Infrastruktur über Kredite zu finanzieren und nicht durch die Höhe der laufenden Steuereinnahmen zu begrenzen. Doch die EU-Fiskalregeln und der innerösterreichische Stabilitätspakt sehen das anders. Nicht einmal die unverzichtbaren Investitionen in öffentliche Infrastruktur, sozialen Wohnbau sowie Bildungs- und Sozialeinrichtungen bleiben vom Nulldefizit-Wahn verschont. Hier wird die Zukunft Wiens aufs Spiel gesetzt.

Wien steht gut da

Wien steht also in vielen Bereichen gut da. Das Bevölkerungswachstum hat verhindert, dass Wien zu einer überalterten Stadt mit geringen Zukunftsaussichten wird. Das sieht man in verschiedenen Rankings, aber auch an den Erhebungen über die Zufriedenheit der BewohnerInnen. Aber das Wachstum bringt auch bei guter Ausgangslage eine Reihe von Herausforderungen mit sich, auf die reagiert werden muss. Das betrifft sowohl die neue Stadtregierung als auch – in vielen Bereichen, wo etwa die Stadt keine Zuständigkeiten hat – die Bundesregierung.

Wohnen

Wien braucht 9.000 geförderte Wohnungen pro Jahr – das konnte in den vergangenen Jahren nicht erreicht werden. Dafür sind die schnell ansteigenden Bodenpreise verantwortlich. Der Bund muss wirksam gegensteuern, indem er Vertragsraumordnung und Volkswohnungswesen in die Kompetenzen der Länder verlagert. Das muss auch verfassungsrechtlich abgesichert werden. Der Bund muss Zu- und Abschläge im Mietrecht genau definieren und eine Deckelung der Zuschläge mit 20 Prozent schaffen. Lagezuschlag und befristete Mietverträge müssen, bis auf wenige Ausnahmen, abgeschafft werden. Die Maklergebühr sollte ausschließlich der/die ErstauftraggeberIn bezahlen.

Nachverdichtung

Besonders Gemeinde- und Genossenschaftsbauten der 1950er- bis 1980er-Jahre können gut nachverdichtet werden. Die Stadt Wien sollte diese Projekte zentral koordinieren. AltmieterInnen müssen auch von der Nachverdichtung profitieren und intensiv einbezogen werden.

Öffentlicher Raum

Im dicht bebauten Stadtgebiet ist öffentlicher Raum bereits sehr knapp. Er muss auch in Zukunft für alle nutzbar bleiben! Menschen mit wenig Einkommen dürfen nicht ausgeschlossen werden. Die Gestaltung muss unterschiedliche Ansprüche und die künftigen Anforderungen berücksichtigen. Mobiliar und Infrastrukturausstattung müssen optimiert werden und entsprechend nutzbar sein. Öffentliches Eigentum soll für alle zugänglich sein.

Öffentlicher Verkehr

Die Bundesländer der Ostregion müssen besser koordiniert werden. Entscheidungen sollten künftig bei einer zu schaffenden Dienststelle liegen. Von einem Streckenausbau und einer Intervallverdichtung der S-Bahn würden sowohl PendlerInnen als auch WienerInnen profitieren.

Arbeit

Um Arbeitslosen den Wiedereinstieg zu ermöglichen, ist ein Ausbau des zweiten Arbeitsmarkts notwendig. Die Aktion 20.000 muss fortgeführt werden. Kürzungen bei Integrationsmaßnahmen müssen zurückgenommen werden, damit das Problem nicht in die Zukunft verlagert wird.

Bildung

Alle Schulen sollten über eine gerechtere Basisfinanzierung verfügen. Schulen mit schwierigen Bedingungen sollten durch den von der Arbeiterkammer entwickelten Chancen-Index mehr Geld bekommen. Der Bund muss die Schulfinanzierung gerechter gestalten und stärker auf die jeweiligen Bedingungen am Standort eingehen. Er muss auch Bundesschulen in Wien ausbauen und seiner Verantwortung für die Finanzierung von mehr LehrerInnen nachkommen.

Finanzen

Der Bund muss handeln: Im Finanzausgleich muss Wien als Wachstumsregion stärker berücksichtigt werden. Außerdem müssen Zukunftsinvestitionen in soziale Infrastruktur vom innerösterreichischen Stabilitätspakt ausgenommen werden.

Verantwortung übernehmen

Es gibt wirklich keinen Grund, Angst vor der großen Stadt zu haben, doch es gibt einige Bereiche mit Handlungsbedarf, bei denen sich auch der Bund nicht aus seiner Verantwortung ziehen kann. Auch wenn er Wien im Moment nicht so liebhat, sollte klar sein, dass Wien eine Metropolregion ist, die weit über die Stadtgrenzen hinaus wirkt. Von ihr hängen Bundesländer ab, die dem Bund im Moment näherstehen. Man sollte einander nicht schlechtreden oder Wien-Bashing betreiben, vielmehr braucht es Zusammenarbeit, damit Wien weiterhin eine der lebenswertesten Städte der Welt bleibt. Fast beruhigend ist aber, dass es dieselbe Borniertheit, die manche am Land gegenüber der Stadt an den Tag legen, auch umgekehrt gibt. Wer PendlerInnen zum Feindbild der WienerInnen und zum Sündenbock der Verkehrsprobleme erklärt und neue Mautgrenzen am Stadtrand errichten will, ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die ruralen Wien-RaunzerInnen.

Der Artikel ist in Langfassung in der Ausgabe der AK-Stadt Keine Angst vor der großen Stadt erschienen.